-

辐射成像创新团队

工物系康克军领衔的辐射成像创新团队取得了加速器辐射源移动式集装箱检查系统、大型装备缺陷辐射检测技术等多项标志性成果,为国家打私、反恐及国防装备检测等提供了高科技手段,获2013年度国家科技进步奖(创新团队)。

-

大跨建筑钢-混凝土组合结构新技术及其应用

土木系聂建国团队发明了新型大跨组合楼盖、组合转换结构及其关键配套技术。新型结构相比传统结构,自重、用钢量、截面高度等降低20%~60%,并成功用于多个大型工程建设项目。成果获2012年度国家技术发明奖一等奖。

-

立体视频重建与显示技术及装置

自动化系戴琼海团队创建了光照-视角协同采集装置,发明了光度立体多视角配准方法、无标记点运动捕捉与纹理驱动立体视频合成方法、二维到三维视频转换的多元信息融合的深度计算方法、无莫尔纹裸眼立体显示方法及装置。成果获2012年度国家技术发明奖一等奖。

-

有机发光显示材料、器件与工艺集成技术和应用

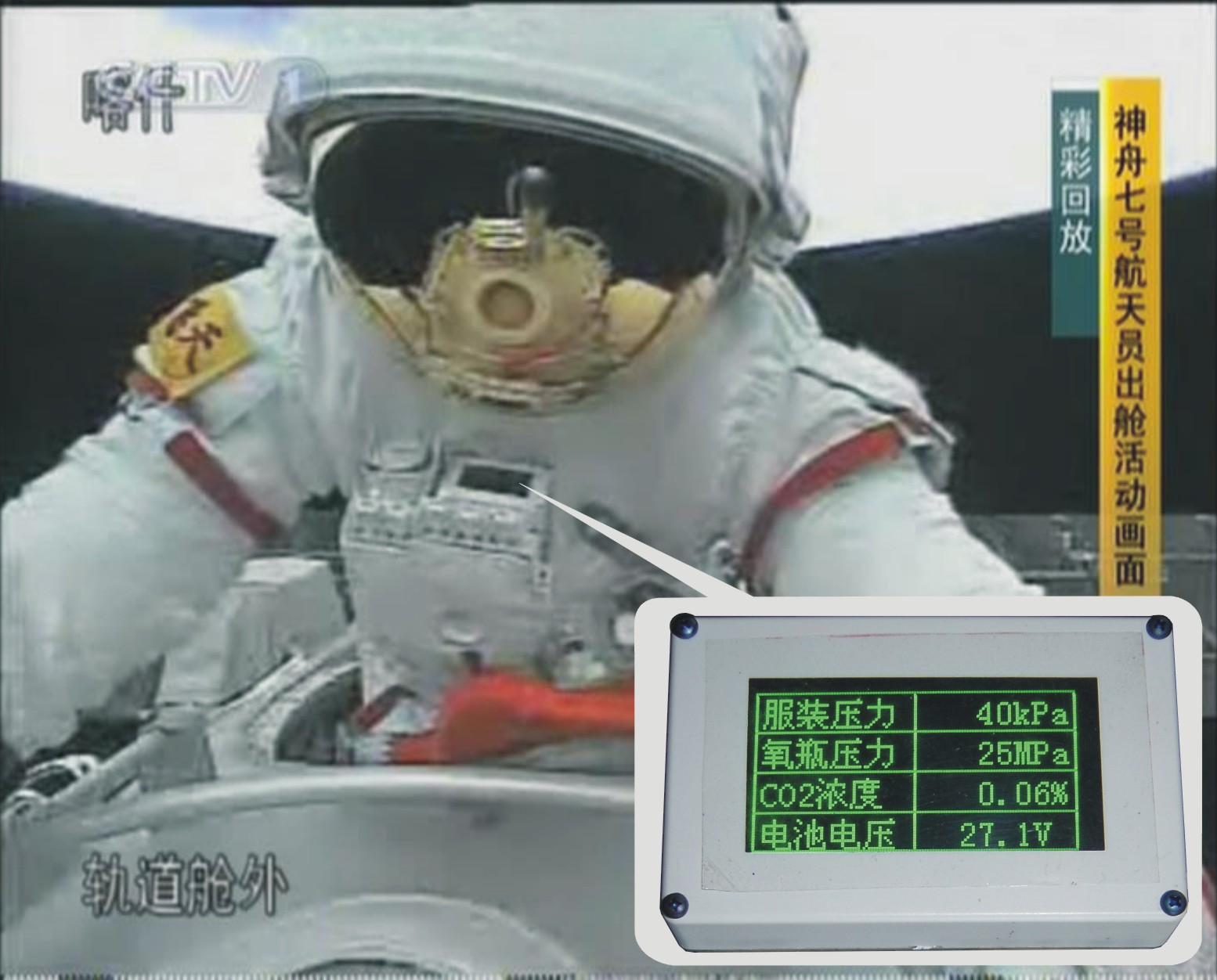

化学系邱勇团队在有机发光显示(OLED)材料、器件、工艺等方面历经十余年自主研发,攻克了电子注入材料、电子传输材料、器件可靠性和大生产工艺技术等关键难题,自主建成中国大陆第一条OLED量产线,产品在国际上首次应用于航天领域。成果获2011年度国家技术发明奖一等奖。

-

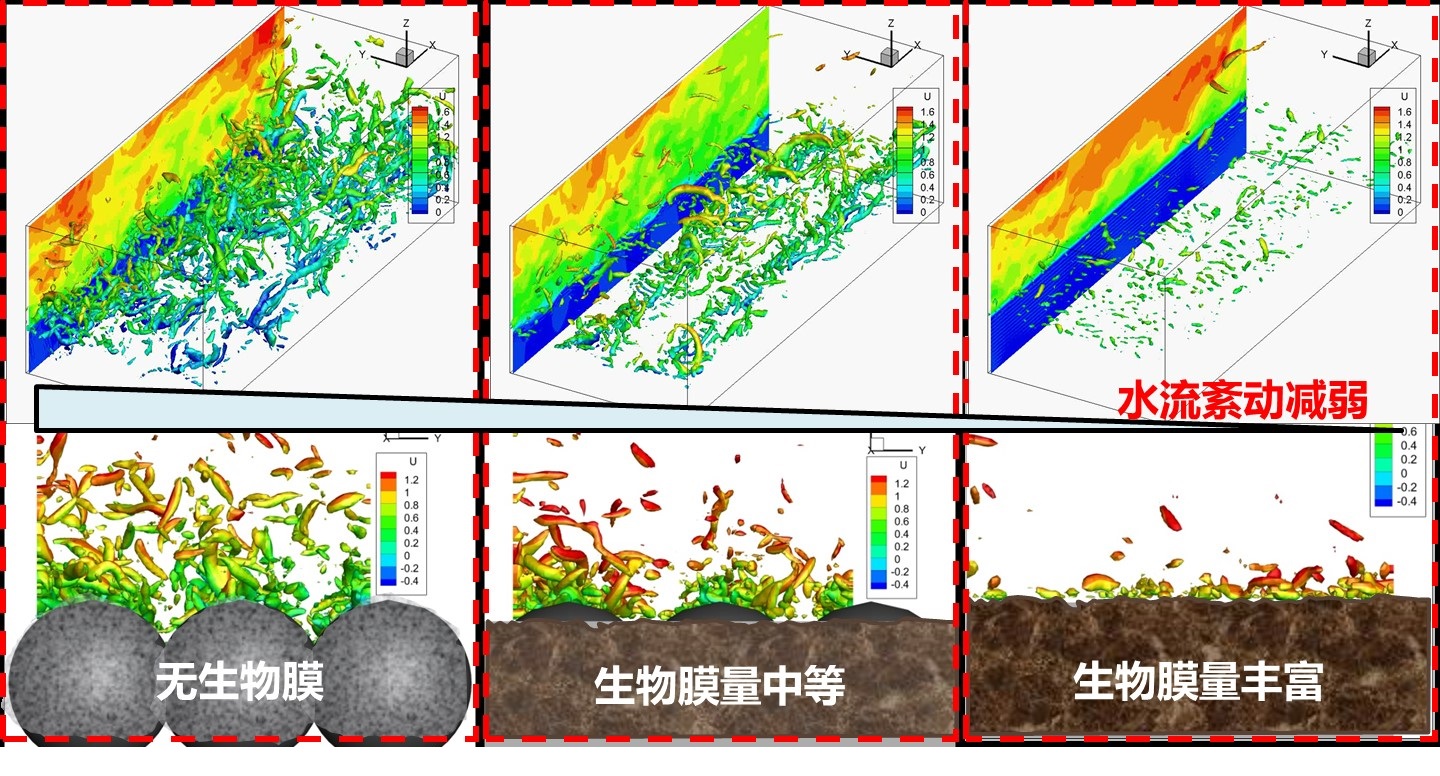

河流动力学及江河工程泥沙调控新机制

水利系方红卫等完成的“河流动力学及江河工程泥沙调控新机制”项目获2020年度国家自然科学奖二等奖(待批)。大型水利工程导致的水沙变异破坏了河流原有的相对平衡状态,加剧了河流的不稳定性,对河流生态和环境也造成了一定的负面影响,由此带来了非恒定泥沙输移、河床演变滞后、水质变化和微生物生长影响泥沙运动等系列基础性难题。项目组相继提出了非恒定河流动力学理论、河流动力学非平衡滞后响应理论、生物膜泥沙动力学理论,建立了河流生态安全协同水利工程安全的江河工程泥沙调控新机制,为河流的科学综合管理打下基础。

-

航天飞行器极端条件下主动热防护关键技术及应用

能动系姜培学等完成的“航天飞行器极端条件下主动热防护关键技术及应用”项目获2020年度国家技术发明奖二等奖(待批)。先进航天飞行器服役时承受严苛热环境,高效可靠的热防护技术是航天飞行器发展的关键技术之一。该项目发明了基于飞行器燃料物性与热防护结构协同调控的主动冷却方法,突破了极端热环境与冷却流体和结构耦合约束问题;发明了多光谱成像的温度场与瞬态热流分布非接触测量技术,实现了对热防护技术可靠性的准确考核测量;发明了自抽吸自适应相变发汗冷却方法,克服了相变换热不稳定问题,构建了主被动复合的大面积热防护结构。研究成果在长征三号甲系列和长征五号火箭发动机、高速飞行器等重大任务中成功应用。

-

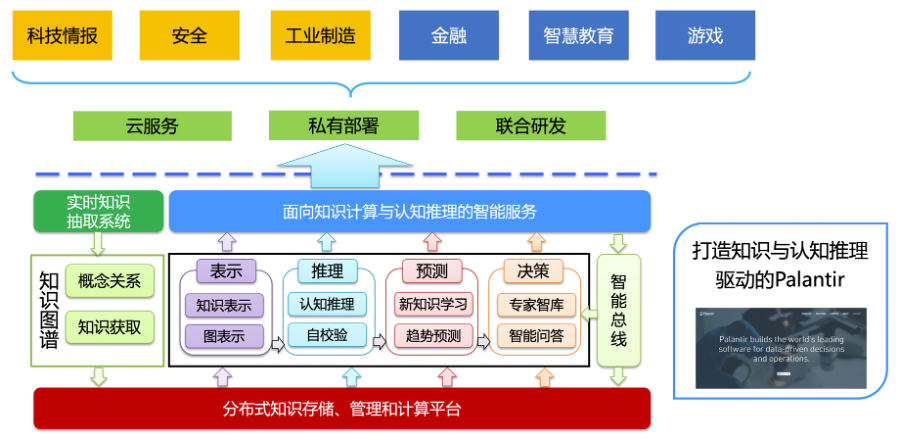

智能型科技情报挖掘和知识服务关键技术及其规模化应用

计算机系唐杰等完成的“智能型科技情报挖掘和知识服务关键技术及其规模化应用”项目获2020年度国家科学技术进步奖二等奖(待批)。从大数据中挖掘科技情报对国家安全和国民经济各行业的战略决策支撑作用日益重要。该项目突破高精度知识获取、深度知识关联挖掘、超大规模知识智能服务三项关键技术,研发了领域知识图谱构建平台、超大规模图神经网络计算平台、以及知识驱动的智能型情报挖掘系统;筹建了国际开放学术组织,带动了行业的整体进步;以智能云服务形式应用于科技情报、安全、智能制造等行业之中包括阿里巴巴、搜狗、华为、腾讯、工程院等30余家企事业单位,应用前景广阔。

-

复杂受力钢-混凝土组合结构基础理论及高性能结构体系关键技术

土木系樊建生等完成的“复杂受力钢-混凝土组合结构基础理论及高性能结构体系关键技术”项目获2020年度国家科学技术进步奖二等奖(待批)。该项目针对钢-混凝土组合结构在分析设计方法、构件性能提升和体系创新等方面的三大关键难题,建立了组合结构基础分析方法及精准计算模型,研发了多种新型高性能组合构件并提出精细设计方法,构建了高性能组合结构新体系并研发配套的设计施工技术。成果直接应用于深圳京基100大厦、北京奥运塔、岳阳洞庭湖大桥等30余项大型复杂建筑与桥梁工程。